经典的幻想作品,除去其本身故事性之外,也会产生诸多其它魅力元素。其中各类或是怪诞、或是可怖、或是可爱的幻想生物,更是会超脱作品本身,抽离成为一个个经典形象广为流传。同时经典的幻想生物会伴随着作品的增加,使之自身形象与设定愈发真实。我做这个系列的目的,就是在幻想世界中追寻那一丝真实,尽力挖掘出那些生物背后的故事。

“芭芭拉,他们要来抓你啰。”——《活死人之夜》

活死人题材一度是银幕的宠儿,无论中外的电影人还是游戏人,都因这个题材特有的魅力而投入了海量心血,也同样为观众和玩家们创作出数不清的经典作品。今天就让我们挖掘一下“丧尸/僵尸”其背后的故事。说实话作为我最喜欢的怪物形象,反而不知道怎么下笔了,生怕自己写不好。我喜欢“丧尸文化”到只要是有印象的恶梦,60%都是生化危机相关的(剩余20%是高考......)。这应该是源于小学时去黑网吧第一次看到别人玩《生化危机》第一部时那步履蹒跚的“丧尸”形象带给我的震撼。考虑到篇幅问题,活死人篇会分为上下两部分。

“丧尸”真的是太酷了

要说源头的话,还是需要分开说明的,毕竟东西方都有各自对尸体恐惧形成相似意象。并且如果说上期的“吸血鬼文化”还是属于小众范畴的话,那么本文中的“丧尸文化”可就是实打实的大众文化了。之后的内容中我会用“丧尸”统一称呼欧美文化中的活死人,用“僵尸”统一称呼华夏文化中的活死人。

欧美文化中的“丧尸”

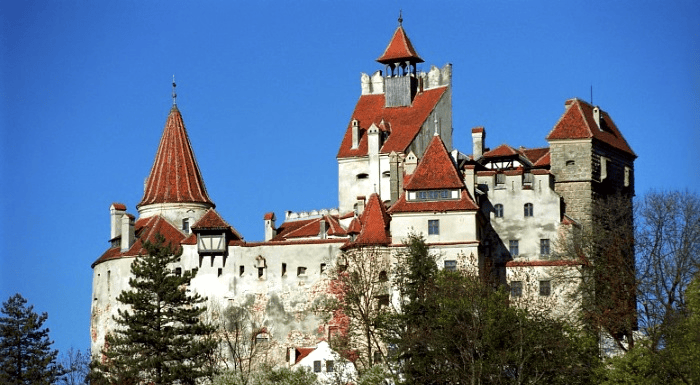

对于“丧尸”来说,其实它的词汇和形象是需要分开说的。如果看过我之前的“吸血鬼”篇,那么我在这里可以告诉大家,早期的西方传说中“丧尸”和“吸血鬼”是同源的。可以肯定的是“丧尸”这个概念的明确是近现代的事情要晚于“吸血鬼”,所以追溯起来需要分开说。

如果对亡者渴求生者血肉的意象进行追溯,那么可以追溯到两河文明的神话,《吉尔伽美什史诗》中就有相应记载,当然这个太过久远让人意义不大。但是之后旧世界(大航海时代前)基本上没有对“丧尸”有啥补充,有的只是吸血鬼、女巫、人狼、魔鬼等等反宗教的怪物。

如果对“Zombie”这个词汇进行追溯,那么它其实源自于刚果语“zumbi 'good-luck fetish' ”,这显然是大航海时代开启万恶的黑奴贸易之后才传播开的。翻查文献会发现指的是某种南非文化中的蛇神,也可能是泛指“神”的词汇。但显然不是“丧尸”这种东西,没准是类似邦桑迪,死亡之神 之类的神灵。根据牛津词典记载英语最早使用“Zombie”这个词汇是出现在1819年,当时用来翻译某个非裔巴西人的姓氏。可能直到1978年由乔治·罗梅罗执导的旧版《活死人黎明》中才正式用Zombie”这个词汇来称呼“丧尸”。虽然更早的《白色丧尸》用的就是《White Zombie》这个词汇,但是这里的“丧尸”写作“丧尸”实为奴隶,不吃人、不暴躁,天天在甘蔗制糖厂里“007”。作为本文的作者,我认为当名称、基础意象、经典形象三者正式结合后,才算做一个怪奇形象的正式诞生。

这怎么也看不出来是现代意义的“Zombie”吧

再说“丧尸”形象的变迁,最早是源于美国占领海地期间(1915-1934),海地“伏都教”也就是“巫毒教”用河豚毒素控制奴隶的方式,被所谓的冒险家“威廉·西布鲁克”讲述在海地遭遇巫毒事件,将当地巫师怎么利用巫术控制制糖厂工人的故事,也是电影《白色丧尸》的灵感来源,虽然之后零零星星也有一些关乎“亡灵”的创作故事,但都不是现代语义下的“丧尸”文学。直到1954年李察·麦森所写的《我是传奇》经典科幻小说的出现,也是现在公认“吸血鬼”和“丧尸”意象的分歧点。在这本曾被三度改编成电影的经典作品中向我们描绘了一场人类、“吸血鬼”、“丧尸”三方争夺生存空间的末世场面。虽然这本书中用的还是“吸血鬼”来称呼“丧尸”,但是他启发了后续的“丧尸”经典电影《活死人之夜》的导演乔治·安德鲁·罗梅罗,他将《我是传奇》中的“吸血鬼”形象和海地“巫毒丧尸”结合在一起,打造了一种因传染病导致活人变异并开始吃人的怪奇形象。但是《活死人之夜》虽然成功塑造了渴望生人血肉的活死人形象(当时的观众看到这种啖人血肉的类人怪物时都吓蒙了),可是并没有将“Zombie”一词赋予给电影中的活死人,而是使用“Ghoul”也就是“食尸鬼”这个词汇来称呼活死人,但是之后的访谈节目中乔治·罗梅罗受到当时影评人的影响,开始使用“Zombie”这一词汇,最终正式在1978年的《活死人黎明》中正式启用。

堪称荧幕经典

“食尸鬼”小课堂

“食尸鬼(Ghoul)”源自于阿拉伯语,本意是“抓住”延伸含义是“贪婪或贪吃的人 ”。本源属于伊斯兰文化中的神话怪物,有明显的性别区分,早期可以理解为一种沙漠恶魔。之后随着《一千零一夜》以及1789年的一部法国小说《Vathek》(灵感来自《一千零一夜》)奠定了现在“食尸鬼”的基础形象,随后伴随着《龙与地下城》、《黑暗世界》、克苏鲁体系等各类游戏和作品的丰富,演变成现在的样子。

华夏文化中的“僵尸”

提到华夏的僵尸,大多数人可能立刻就会联想到20世纪80年代香港的僵尸电影,尤其是林正英塑造的一系列经典道士形象。这也引出了一个问题为何港片中的僵尸都身着清朝官服。

抛开民间传说不谈,“僵尸”的形象正式出现在文学作品中是在清朝,其中两部志怪小说极大丰富了“僵尸”的形象,分别是纪晓岚的《阅微草堂笔记》和袁枚的《子不语》(当然蒲松龄的《聊斋志异》里也有“僵尸”的故事),而这些志怪故事作为“僵尸电影”主要参考来源,自然就影响了“僵尸”的形象。当然正如同《子不语》的书名一样,“子不语:怪、力、乱、神。” 。志怪传奇本身虽然写的是鬼,但最终说的还是人心险恶。正所谓“说书唱戏劝人方,三条大路走中央。 善恶到头终有报,人间正道是沧桑。”

闲话少说,根据《子不语》中的设定“僵尸”会分为好几个种类,死后未腐的分为“紫僵、白僵、绿僵、毛僵、飞僵”,化为骷髅的分为“ 不化骨、伏尸、游尸 ”,死后未腐的终极形态是“魃”和“犼”,这最终将“旱魃”和“金毛犼”彻底归类成了“僵尸”;化为骷髅的终极形态是“飞天夜叉”,“夜叉”这个这类怪物也能明确成了“僵尸”的一类。作为华夏经典怪奇形象“僵尸”的能力上限是非常高的,无论哪个终极形态都能飞天遁地、超脱轮回。而《阅微草堂笔记》则是丰富了“僵尸”的诞生方式,结合民间传说后以及后人不断的创作,逐渐发展成现在“僵尸”形象。

再说说民间传说,我小时候最常听的就是奶奶讲的各类民间灵异事件(当然这些事情都是新中国成立之前的见闻),从妖怪成精渡劫到替死鬼索命都有,把当时四五岁的我吓得瑟瑟发抖。这些故事里最多的就是各类“起尸”事件,当时的农村葬礼一般都会持续若干天时间,除去亲属外,村里的壮劳力也会帮忙守夜。通常会做一些处理和手段,比如将尸体的腿绑住并且白布盖脸,防止意外“起尸”后暴走伤人。但是虽然腿被绑后只能跳,仍然很危险,毕竟“僵尸”铜皮铁骨且力大无穷。所以每名壮劳力手里还会拿着长扁担,保证在“起尸”的瞬间直接捅倒,只要再次倒下就能彻底安眠。起尸的契机常见是猫跳到尸体上、打雷惊扰、活人气息惊动等。我听过最惨烈的故事是:死者受到野猫的惊扰发生“起尸”,暴起咬死了他侄子和帮忙的大汉,最后被大家合力击倒......

猫猫这么可爱,能有什么坏心眼呢?

无论是东方还是西方,活死人的形象都是源自人类最深层次的感情,对“死亡”的敬畏和对“同类相食”恐惧。而且在诞生伊始,就包含了对实事的隐喻,对“人”这个物种更深层次的思考。唔,“恐怖谷理论”不是不提,我会在下篇“丧尸文化”的演变中说到,而且都1202年了,不会有人不知道“恐怖谷理论”吧,不会吧、不会吧......

下期预告:活死人篇下—发展与现实

往期回顾

关注我除了看我瞎比比外,还能偶尔看到营地的神秘功能呦~